ある日「透析が必要ですね」と言われたら

●いつ頃から透析が必要なのか?(まだ粘れるのか?改善できる見込みはないのか?)

●どういう腎代替療法が自分に合っているのか?

ということを考える必要が出てきます。

今回、私が千葉病院にて行っている腎代替療法の選択説明方法の要旨を示します。現在は、専門の看護師スタッフによる腎代替療法選択外来が始まり、お任せするようにしています。

腎代替療法の説明の要旨

①可能であれば腎移植を一番念頭に

②腎移植が難しい場合は、血液透析か腹膜透析の選択と献腎移植の登録

まず、医師が将来的に腎代替療法が必要になることを説明しておく必要があるのは大前提です。

①最初は腎移植の検討から入ります(千葉病院では腎移植を行っていないので積極的にご紹介するようにしております)

・誰から提供してもらえるか→夫婦間、兄弟間、両親等の確認。

・年齢は適正か→千葉県内に関してはドナーの年齢は75歳までとなっていますが、千葉県内でお元気でどうしてもという方で80歳以上の高齢の方がドナーになったケースもあります。

②腎移植が難しい場合、血液透析か腹膜透析を選択することになります。

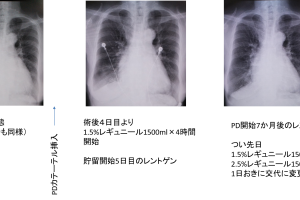

腹膜透析は残腎機能を維持したままそれに追加するという治療スタイルのため、血液透析よりも少し早めに始める場合が多いので腎代替療法の説明は少し早めに少しずつ始めるようにしています。

- 血液透析を選択された方は残腎機能がギリギリになるまで、出来るだけ透析導入をギリギリにするよう努めています。

- 腹膜透析を選択された方は残腎機能が残っているうちに開始した方が、その後の治療がスムーズにいきますし、残腎機能が保たれやすいです

千葉病院では35%の方が腹膜透析を選択され、60%以上の方は血液透析を選択されています(ここ最近は腹膜透析を選択される方がもう少し増えてきています)。

③血液透析と腹膜透析を迷った方には?

1割程度の方は血液透析と腹膜透析を迷われる方がいらっしゃいます。

その際は、私は腹膜透析をお勧めするようにしています。

「迷ったら腹膜透析」その理由は?

腹膜透析は残腎機能がないとできないことから、迷ったら腹膜透析を勧めています。血液透析を開始すると、残腎機能が一気になくなってしまうことや血液透析開始する自体がギリギリまで粘る(私が出来るだけそうしていたり、離脱したり出来る機会を常にうかがっているのでギリギリになります)ため、血液透析を始めた後に残腎機能が必要な腹膜透析に変更することが難しい場合もあります。

もちろんできなくはない(詳しくは「血液透析から腹膜透析に移行できますか?」を参照ください)ですが、やはり不利になります。

そのため、迷ったら腹膜透析をおすすめしています。腹膜透析を始めて「あれ?これ面倒だぞ。」とか「これはできないぞ」とかあれば、腹膜透析から血液透析にいつでも移行できることをご説明しています。

それでも迷っている場合は入院予約日の来院するまでにどちらの療法をするかゆっくり最終的な判断をしてもらうこともあります。当日、やはり血液透析が良いとなれば、術式をシャント作成に変更したり、逆に腹膜透析カテーテルに変更したりすることもあります。

また、手術日を翌日に変更したり、患者さんの都合で1週間延期したりすることもあります。

腎代替療法選択の要旨は以上のようになります。今回はここの治療でのメリットデメリットは含まれていませんが別の機会にしたいと思います。

話はそれますが、、、

これだけフレキシブルに選択の幅をとれる理由としては

●腎不全保存期の診療から腎代替療法(透析)の診療まで一貫して行っていること

●以下の手術を自身で行っていること

シャントなどのアクセス手術

アクセストラブルの手術や風船治療

腹膜透析カテーテル留置術

腹膜透析カテーテル抜去術

があるかと思います。やはり手術を自分自身で行うことにより、腹膜透析から血液透析への移行やその逆なども患者さんに説明しやすいと考えています。

瘤切除や人工血管感染、風船治療などのシャントトラブルや血液透析の回診、腹膜透析の腹膜炎やカテーテル位置異常などの治療も行っているので、そういった合併症が起こる可能性や起こったときにどうなるかなどもできるだけ、そのことについてお話するようにしています。

やはり個人的には 「すべての腎臓内科医がバスキュラーアクセス手術全般、腹膜透析関連手術全般ができるようになる」 というのが理想であると考えています。

先日も他院に通院中の腎不全保存期の患者さんがいろいろな経緯で千葉病院を受診され、1年も前に作成されたシャントが既に詰まっていた(しかも透析もまだまだ先の印象)ということもありました。腎臓内科が手術を行うことで、患者さんにとって、こういった大変不利益となるようなことも減るのではと考えていますし、そう願っています。

腹膜透析を行う予定ですが腎移植を最終的には希望してます。どうやって登録したら良いでしょうか?

献腎移植の登録は、献腎移植を行っているところに主治医に記載してもらった紹介状を持参して受診→登録→待機となります。待機の平均年数は12-13年ほどになります。

そのため、登録施設に受診する際には現在のご年齢も考慮する必要があります。